Basic HTML-Version

H

err Steiner, die Tracht in Tirol – das

scheint ein weites Feld zu sein. Wie

schafft man es, da auf einheitliche

Aussagen zu kommen und Ordnung hinein-

zubringen?

Reinhold Steiner:

Das ist keine

leichte Aufgabe. In mehreren Gegenden

Tirols haben sich im Laufe der Jahre Dinge

entwickelt, die nicht den historischen Ge-

gebenheiten entsprechen. Da versucht der

Trachtenverband dann mit Aufklärungs-

arbeit und Unterstützungen ein Umdenken

anzuregen. Natürlich können wir keine

Ortsgruppe zu einer Tracht zwingen, es ist

aber schon unser Anliegen, die Tracht zwar

als etwas Dynamisches zu sehen, grob ver-

zerrende Einflüsse aber auf Distanz zu hal-

ten. Den Maßstab für unsere Arbeit geben

uns unsere wissenschaftlichen Beiräte vor,

die wir bei allen Projekten dabeihaben.

Seit wann kann man in Tirol historisch ge-

sehen überhaupt von der Tracht sprechen?

Die Tracht als bäuerliches Gewand un-

terlag einer ständigen Wandlung. Wir

beziehen unsere Beispiele ca. ab dem 13.

Jahrhundert, der Zeit unserer Trachtenpa-

tronin der Hl. Nothburga von Eben. Unifor-

miert wurde die Tracht am markantesten

um 1809, als es im Befreiungskrieg darum

ging, Soldaten als solche zu erkennen. Hun-

dert Jahre später gab es im Zuge dieses Ju-

biläums viele Neugründungen von Kompa-

nien und Vereinen, die die Tracht aber im

nicht eigentlichen Zweck mit Abzeichen

versahen und als Uniform nutzten.

Was bezweckt der Landestrachtenverband

mit seiner Arbeit?

Die über 100 Vereine des Landesverbandes

wollen ganz generell die Leute zumTrachten-

tragen animieren und zwar auch in der werk-

täglichenZeit, nicht nur anFesttagen. Es geht

darum, die Tracht imUnterschied zu Unifor-

men wie sie beispielsweise bei den Schützen

oder der Blasmusik getragen werden, als „un-

serG’wand“wiedermehr insBewusstseinder

Bevölkerungzubringen.Wichtig isthierauch,

dass man das Tragen der Tracht nicht mit

Nostalgie verwechseln soll und, dass das, was

landläufig als trachtige Kleidung bezeichnet

wird, keine Tracht ist – allein schon aus äs-

thetischen Gründen. Wer in Festtagstracht

ins Landestheater geht, ist absolut passend

gekleidet und sticht sogar noch positiv hervor.

Auch soll vermittelt werden, dass, zumindest

was die Frauentracht betrifft, die selbstgefer-

tigteTracht das Ideal darstellt.

Warum gilt das nur für die Frauentracht?

Die Entwicklung ist auf dem Gebiet der

Männertracht quasi zum Erliegen gekom-

men. Die überlieferten Schnitte und Ferti-

gungstechniken sind kompliziert und ver-

langen sehr viel vom Trachtenhersteller.

Diese Arbeit kann eigentlich nur von einem

ausgebildeten Schneider gemacht werden.

Die Frauentracht hat im Vergleich dazu

stetige Modifikationen erlebt und blieb so

immer ein tragbares und im Vergleich eher

leicht herzustellendes Kleidungsstück.

Welche sind die gegenwärtigen Definiti-

onsmerkmale der Tiroler Tracht in ihrer

ursprünglichen Form?

Die wesentlichen Merkmale der Frauen-

tracht sindLeibschnürung, SchürzeundKra-

genausschnitt. BeimMann wird es da schon

etwasschwieriger.Es ist jaeinIrrglaube, dass

früher jeder Tiroler eine lederne Kniebund-

hose besaß. Leder war nur einem gewissen

Stand vorbehalten, viel gebräuchlicher war

die schwarze Langhose. Heute propagieren

wir in Tirol den klassischen Trachtenanzug

in braun oder anthrazitgrau. Die grundlegen-

den Merkmale sind hier das Fehlen des Re-

vers, der hochgeschlossene Kragen, schwarz

abgeschlossene Taschen und Armbünde mit

rotemVorstoß undBlechknöpfe.

Wie bringt man in Zeiten von Globalisie-

rung und Individualisierung den nachfol-

genden Generationen die Tracht nahe?

Junge Leute finden heute meist über Fa-

schingsbräuche wie die Fasnacht oder das

Maschgern zur Tracht. Da wird anfangs das

Schlüpfen in eine andere Persönlichkeit als

spannend empfunden. Ab einem gewissen

Punkt geht es dann aber auch sehr um den

Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Grup-

pe. Und wenn sich die Jungen dann in der

Freizeit stolz mit einheitlichen Schildkap-

pen oder T-Shirts zeigen, auf denen „Brauch-

tumsvereinXY“ zu lesen ist, dann ist derWeg

zur Tracht nicht mehr ganz so weit. Wir ver-

suchen dann einfach mit sanfter Führung

die Richtung diesesWeges geradezuhalten.

Wie geht man dabei mit Einwanderern

und deren Kindern um?

Der Landestrachtenverband befürwortet die

Bildung vonKulturvereinen inEinwanderer-

kreisen.Alleinschondeshalb,weilwirauf der

Suche nach den ursprünglichen Ausformun-

gen unserer Sprache, Bräuche und Traditi-

onen auf Enklaven von Exiltirolern im Aus-

landstoßen–einBeispiel istdasDorfTirol im

Westen vonRumänien, das vonKriegsflücht-

lingen um1810 gegründet wurde. Umgekehrt

ist uns jeder Zuwanderer, der sich an unseren

Bräuchen und Traditionen beteiligen und

unsere Tracht tragen will, herzlich willkom-

men. Und das auch, wenn er einer anderen

Religionsgemeinschaft angehört.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Unser G’wand“

Einer, der weiß, wovon er spricht, wenn es um das Thema Tracht geht, ist Reinhold Steiner,

Brauchtumsreferent des Bezirkstrachtenverbandes Innsbruck Stadt/Land und seit über

vierzig Jahren in verschiedensten Funktionen für den Landestrachtenverband tätig.

„Wer in Festtagstracht ins

Landestheater geht, ist

absolut passend gekleidet

und sticht sogar noch

positiv hervor.“

reinhold steiner, Brauchtumsreferent des Bezirkstrachten-

verbandes Innsbruck Stadt/Land

GroSSe Vielfalt

Rund achtzig verschiedene Trachten aus

Nord-Süd-undOsttirolwerdenimBand„Le-

bendige Tracht in Tirol“ von Gertrud Pesen-

dorfer dargestellt und beschrieben. In dieser

Vielfalt ist es nicht einfach, zusammenfas-

sende Eigenschaften ausfindig zu machen

– man kann aber eine grobe Einteilung nach

Talschaften vornehmen (siehe Infokasten).

Das genannte Buch gilt übrigens als Bibel der

Trachtenfreunde, die darin enthaltenen Ab-

bildungen repräsentieren die Muster, nach

denen aktuelle Trachten gefertigt werden.

Heute entdecken auch immer mehr

junge Menschen die Tracht für sich und

verhelfen dem kleidsamen Gewand so zu

frischer Lebendigkeit. Ein Indiz für diese

Entwicklung ist auch das volkskulturellen

Leistungsabzeichen (VLA, siehe Infokas-

ten), das 1988 vom Tiroler Landestrach-

tenverband eingeführt wurde und in den

Stufen Bronze, Silber und Gold abgelegt

werden kann. Etwa 2000 vorwiegend jün-

gere Menschen haben sich seither mindes-

tens einer der drei Prüfungen erfolgreich

unterzogen. Und das, obwohl das geforderte

praktische und theoretischeWissen enorm

ist. So gibt es tirolweit nur etwa 40 Perso-

nen, die die Prüfung zum VLA in Gold be-

standen haben.

Ganz allgemein befindet sich die origi-

näre Tracht im Aufwind – und zwar als Ge-

wand für Arbeit und Festlichkeiten, fernab

von jeglicherNostalgie undHeimattümlerei.

Als Trachtenträger im ursprünglichen Sinn

istmanganz einfachgut angezogenund setzt

noch dazu einen angenehmen Kontrapunkt

zum jeansgeprägtenAlltag.

7

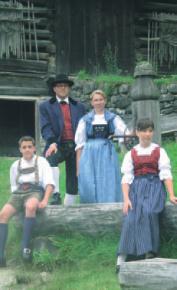

Kinder der Landsturmgruppe Trachtenverein Westen-

dorf •

8

und

9

Trachten des Lechtales in verschiede-

nen Variationen

8

7

9

© tiroler trachtenverband (4)

46

47